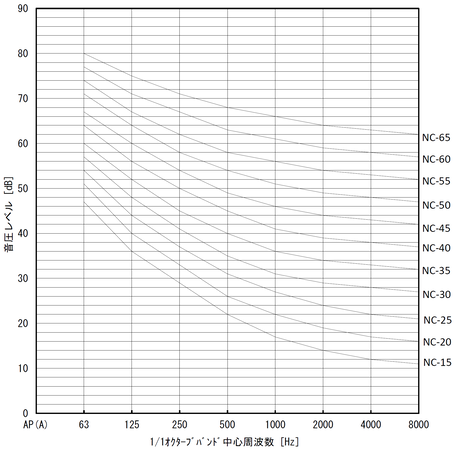

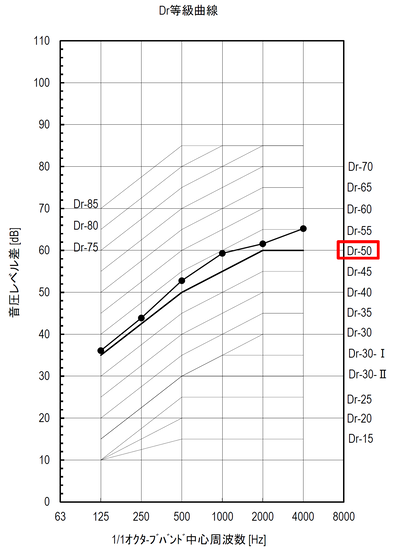

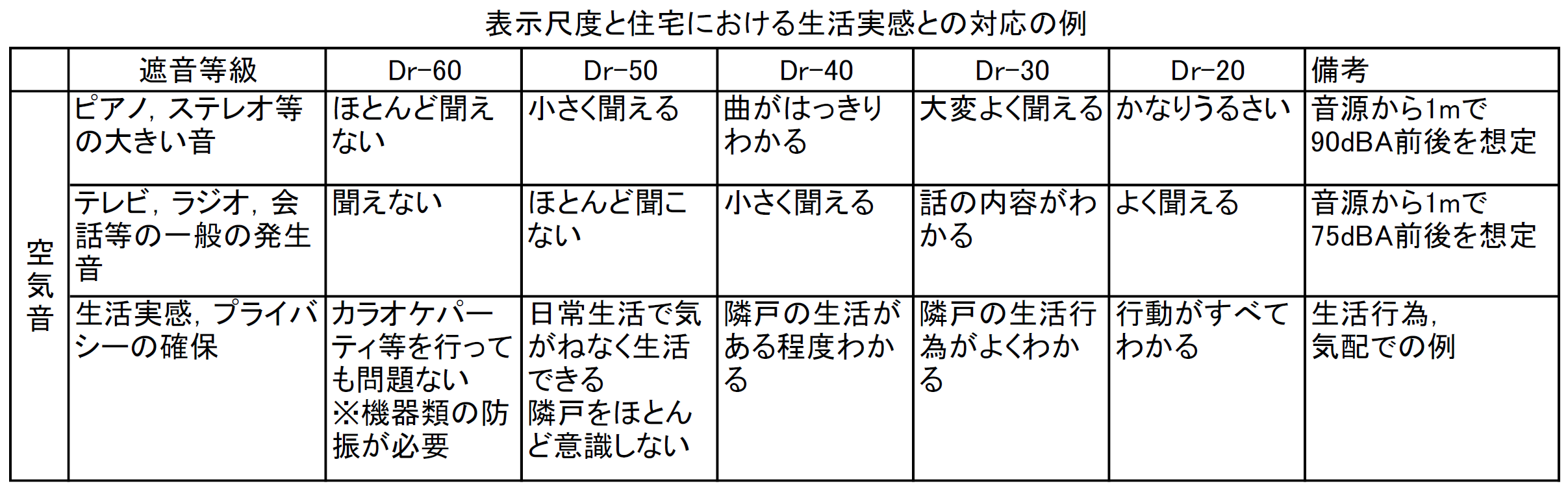

Dr等級

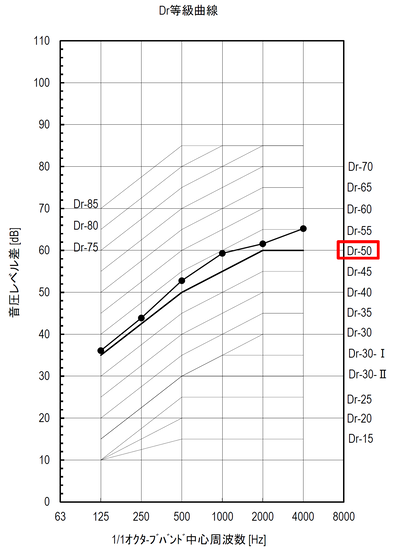

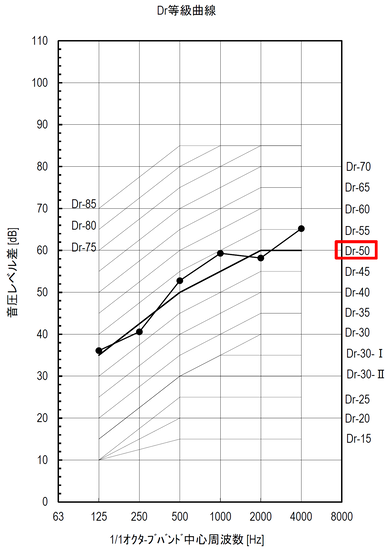

2室間の遮音性能を表す指標として、「室間音圧レベル差等級 Dr値」がJIS A 1419-1に定められています。125Hz,250Hz,500Hz,1kHz,2kHzの各オクターブバンド周波数の音圧レベル差が、全てある等級曲線を上回るとき、その等級曲線が室間音圧レベル差等級 となります。Dr等級の値が大きいほど遮音性能が高くなります。

|

|

| 図. 1-1 Dr等級例1 |

図. 1-2 Dr等級例2 |

例えば、図.1-1の性能はDr-50となります。また図.1-2については一部等級曲線を下回る周波数がありますが、JIS A 1419-1にて各周波数帯域ごとの測定結果が等級曲線の値より最大2dBまで下回ることが許容されているため、Dr-50とみなすことができます。

Dr値を評価するための遮音性能値は、JIS A 1416に準拠した測定から、算出します。

知識ページ:音響性能測定の方法

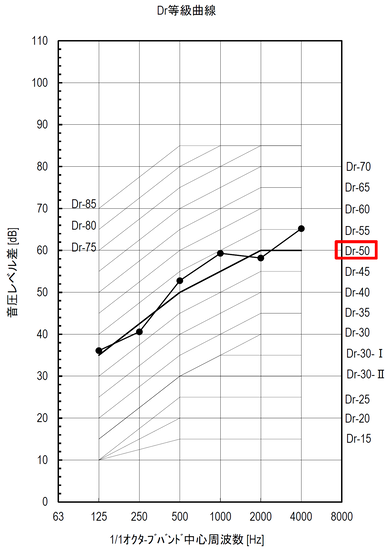

Dr等級と聴感との対応は、以下のように考えられています。

日本建築学会編 建築物の遮音性能基準と設計指針 第二版, 技報堂出版, 1997, 465p.

日本建築学会編 建築物の遮音性能基準と設計指針 第二版, 技報堂出版, 1997, 465p.

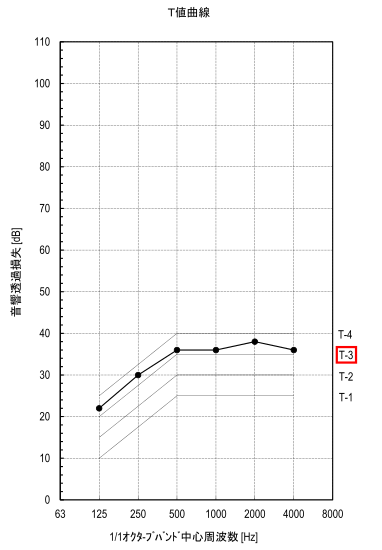

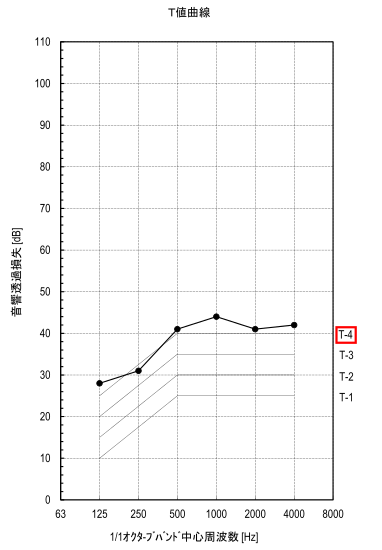

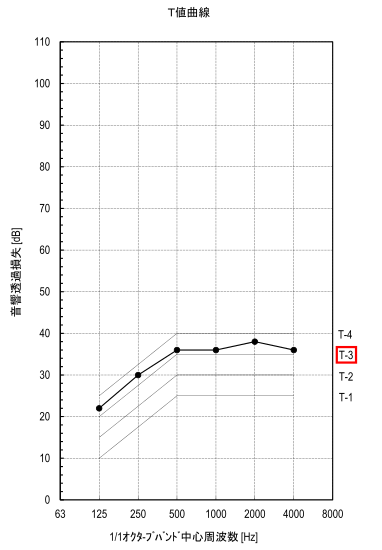

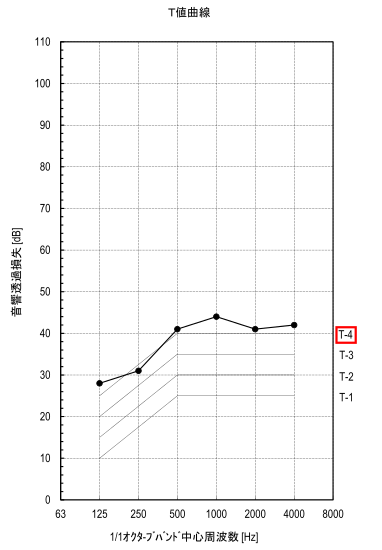

T等級

扉や窓などのサッシの遮音性能を表す指標として、T等級がJIS A 4702およびJIS A 4706に定められています。125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHzの各オクターブバンド周波数の遮音性能が、全て等級曲線を上回るときに、その等級がT等級となります。T等級はT-1からT-4の4つの等級があり、数値が大きいほど高い遮音性能を持つことを表します。

|

|

| 図. 2-1 T等級例1 |

図. 2-2 T等級例2 |

例として、図.2-1の透過損失を持つ扉はT-3等級となります。図.2-2については一部T-4等級線を下回る周波数がありますが、JIS A 4702にて一部等級曲線を下回る場合でも、満たない値の合計が3dB以下の場合は、その遮音等級として許容されるため、T-4等級と見なすことができます。

弊社では、T-2からT-4までの扉・窓の製作も取り扱っております。

製品:鋼製防音ドア

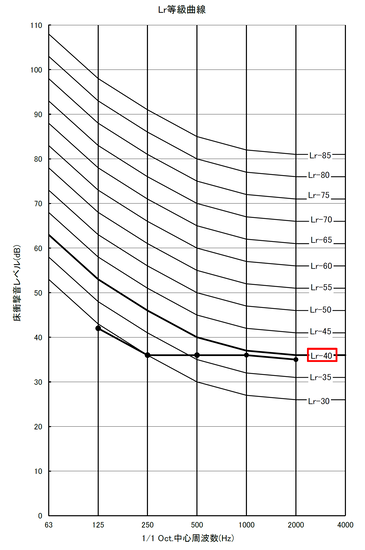

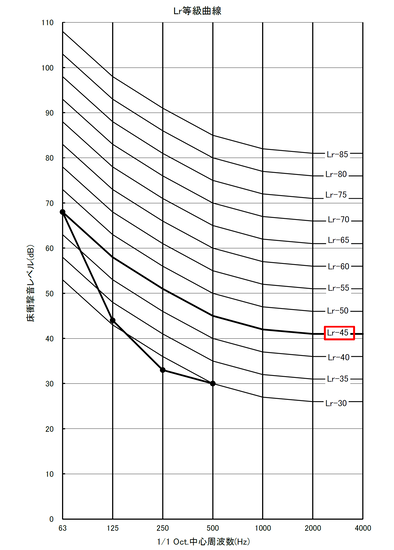

Lr等級

床衝撃音を評価する指標として、「床衝撃音レベル等級(Lr等級)」がJIS A 1419-2に定められています。床衝撃音とは、上階室で床面に衝撃(足音や物の落下など)が加えられた際に、下階室で発生する音のことを指しています。

基準衝撃源を用いて床面に衝撃を加え、下階室にて測定した音圧レベルを床衝撃音レベルと呼び、床衝撃音レベルからL等級を判定します。基準衝撃源には、重量床衝撃源と軽量床衝撃源の2種類が規定されています。

知識ページ:音響性能測定の方法

|

|

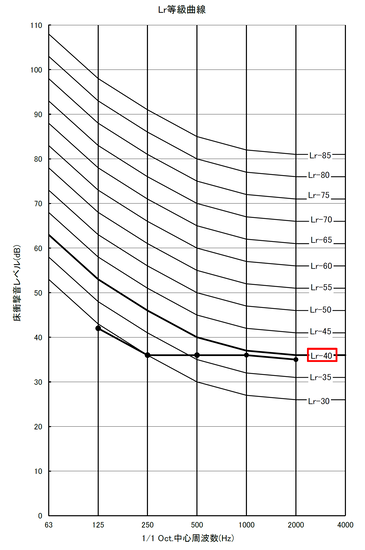

| 図.3-1 軽量床衝撃音L等級例 |

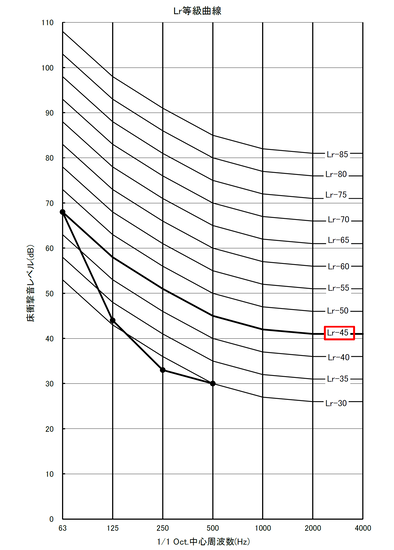

図.3-2 重量床衝撃音L等級例 |

上図が床衝撃音遮断性能を評価する等級曲線で、全ての対象周波数帯域の床衝撃音レベルが等級曲線を下回るとき、その等級が床衝撃音レベル等級となります。

軽量床衝撃音と重量床衝撃音では対象周波数が異なり、軽量床衝撃音は中心周波数125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz(図.3-1)、重量床衝撃源は63Hz、125Hz、250Hz、500Hz(図.3-2)となっています。

床衝撃音等級評価についても、JIS A 1419-2にて各周波数帯域ごとの測定結果が等級曲線の値より最大2dBまで上回ることが許容されています。

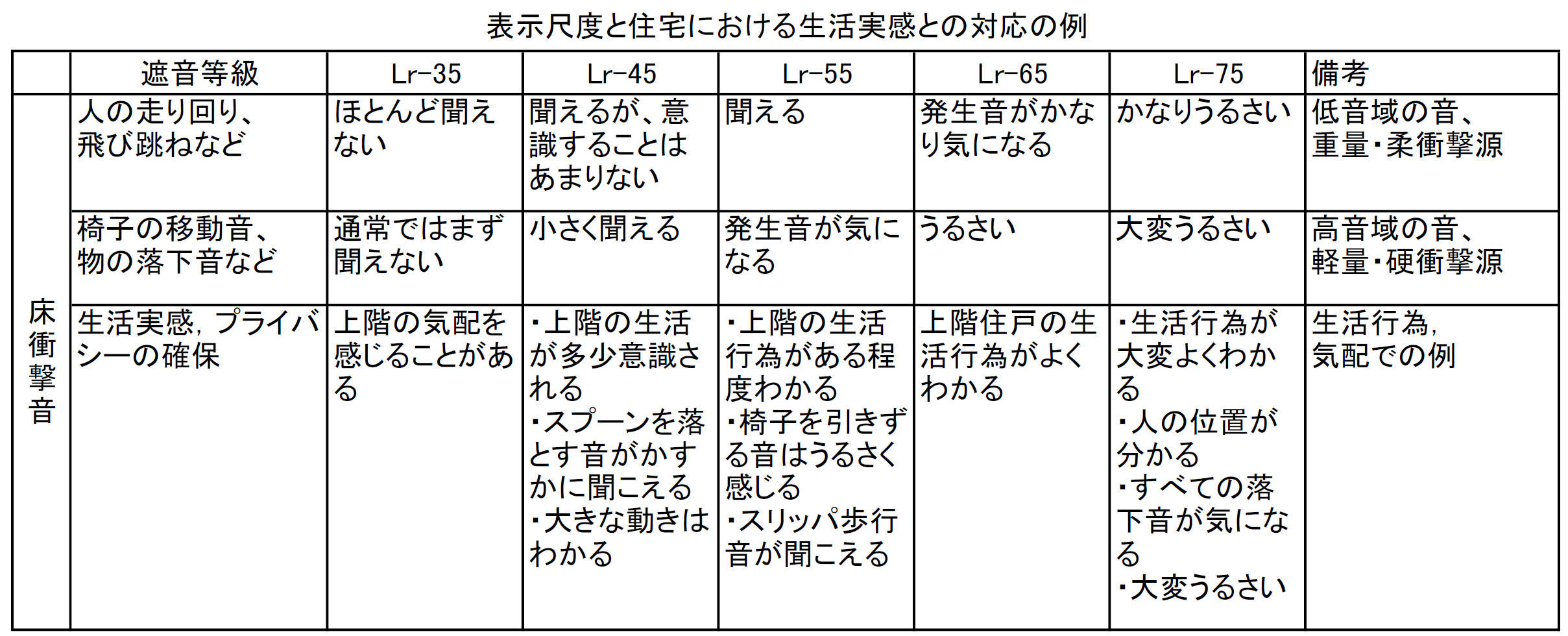

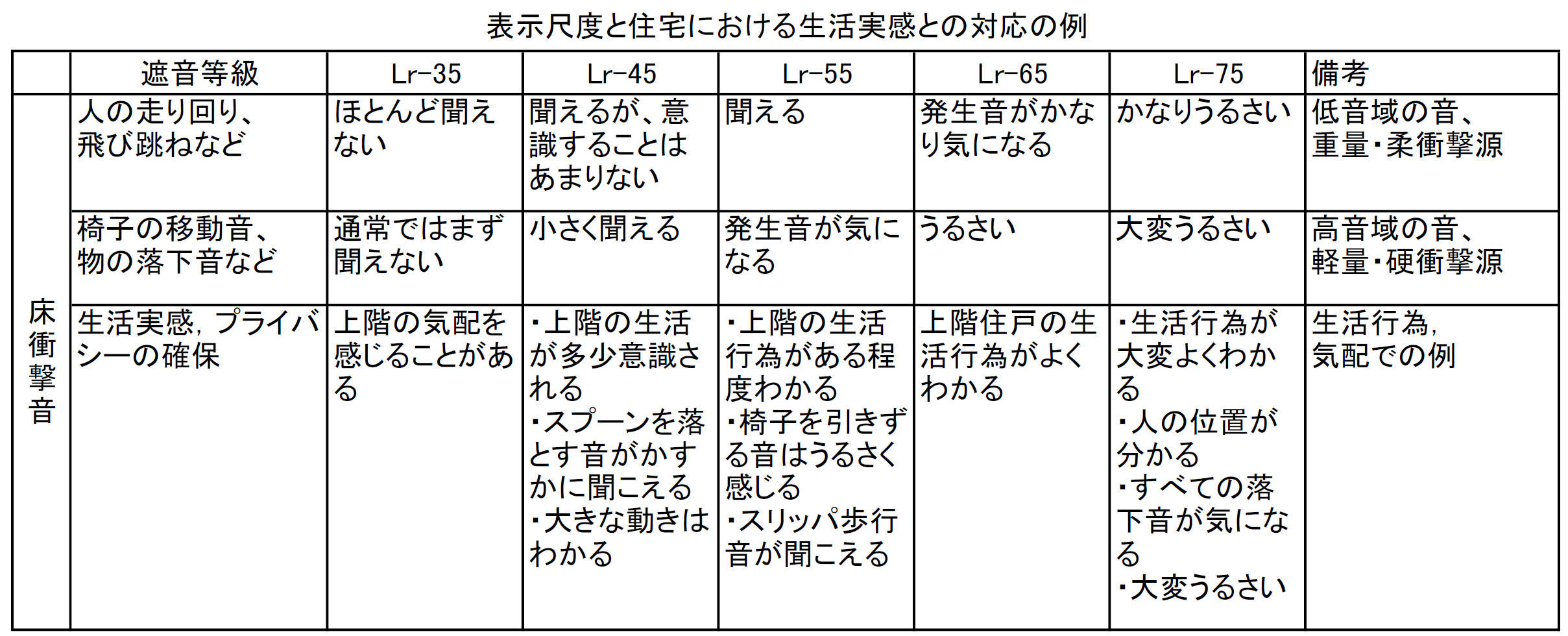

Lr等級と聴感との対応は、以下のように考えられています。

日本建築学会編 建築物の遮音性能基準と設計指針 第二版, 技報堂出版, 1997, 465p.

日本建築学会編 建築物の遮音性能基準と設計指針 第二版, 技報堂出版, 1997, 465p.

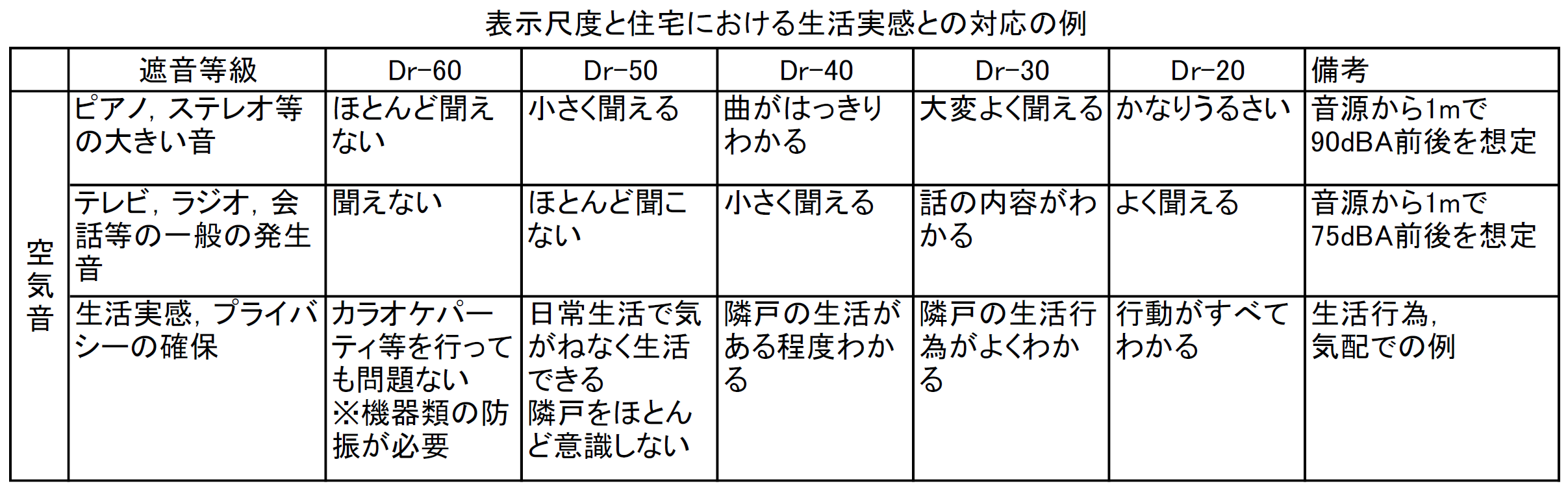

NC値

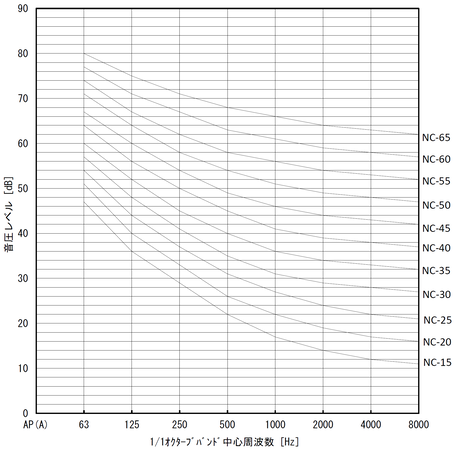

NC値とは室の静けさを評価する指標で、空調機器などの騒音値を評価する際に良く用いられています。

下図をNC曲線といい、63~8kHzの室内音圧レベルをプロットし、全ての周波数帯域で曲線を上回らない最低数値で表します。

音の録音を目的とする録音スタジオなどではNC-15~20以下、一般的な事務室などではNC-35~40以下が推奨されます。

図4-1. NC曲線

日本建築学会編 建築物の遮音性能基準と設計指針 第二版, 技報堂出版, 1997, 465p.

日本建築学会編 建築物の遮音性能基準と設計指針 第二版, 技報堂出版, 1997, 465p.

日本建築学会編 建築物の遮音性能基準と設計指針 第二版, 技報堂出版, 1997, 465p.

日本建築学会編 建築物の遮音性能基準と設計指針 第二版, 技報堂出版, 1997, 465p.